「ジャグ連」

ジャグラーシリーズを打つ多くのプレイヤーが一度は経験する「ジャグ連」。ボーナス終了後、短いゲーム数のうちに再び光るGOGOランプに心を躍らせた方も多いのではないでしょうか。まるで特別な連チャン機能が搭載されているかのように見えますが、実際にはそうではありません。ジャグ連とは、ジャグラー特有の仕様や隠された仕組みではなく、確率論的な偏りによって短いスパンでボーナスが集中して引けた現象を指します。

とはいえ「なぜジャグ連が起こるのか」「高設定だとジャグ連しやすいのか」「ハマりとの関係はあるのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。また、ネットやホールで語られるオカルト的な考え方も相まって、実際のところが分かりにくいテーマでもあります。

この記事では、ジャグ連が起こる確率の仕組みから、設定差やハマりとの関係、さらには立ち回りに活かせる知識までを徹底解説します。確率の観点とプレイヤー心理の両面からジャグ連を正しく理解し、楽しみながら勝率アップにつなげましょう。

ジャグ連とは?

ジャグ連の基本的な意味

「ジャグ連」とは、ジャグラーシリーズにおいてボーナス終了後、比較的短いゲーム数のうちに再びボーナスを引くことを指すプレイヤー用語です。例えばBIG終了後に数十ゲームで再びGOGOランプが光ると、多くの人が「ジャグ連に入った!」と口にします。実際の定義はあいまいで、100ゲーム以内をジャグ連とする人もいれば、200ゲームまで含める人もいます。共通しているのは「短いスパンで複数のボーナスを引いた状態」をそう呼んでいる点です。

重要なのは、ジャグ連は機械に搭載された特殊な機能ではないということです。AT機やART機のように内部モードやストック機構によって連チャンを生み出す仕組みは存在せず、単純に確率的な当たりの偏りが短時間に集中しただけに過ぎません。しかし、それが“演出”として強く印象に残るため、多くのプレイヤーが特別な現象のように捉えています。

一般的な「連チャン」との違い

パチスロ全体では「連チャン=複数回のボーナスやARTが続くこと」と広く理解されています。特に旧規制時代のストック機や現代のAT・ART機は、内部的に連チャンを仕組む機能が搭載されているため、プレイヤーは“狙って連チャンを起こす”ことができます。

一方で、ジャグラーシリーズにはそのような機能は一切なく、ボーナス確率が一定で抽選されています。そのため、ある時は1000ゲーム以上ハマることもあれば、逆に20ゲーム以内にBIGを何度も引いてドル箱を積むこともあります。後者の現象を「ジャグ連」と呼ぶわけです。つまり、“内部システムによる確定連チャン”ではなく“確率の偏りによる偶然の連続当選” という点で、一般的な連チャンとは大きく異なります。

ジャグラー特有の「プレイヤー心理」との関係

ジャグラーシリーズが他の機種と違う点は、演出のシンプルさにあります。液晶演出や複雑な告知はなく、ボーナス当選の告知はただひとつ「GOGOランプの点灯」です。この潔い仕様こそがプレイヤーの心理に強く働きかけます。

ボーナス終了後、すぐにランプが再点灯すると「やはりジャグ連があるに違いない」と感じてしまうのです。さらに、人間は強い印象を持つ出来事を記憶に残しやすい傾向があります。大ハマりして何も起こらなかった時間よりも、短時間で連チャンした記憶の方が鮮烈に残りやすいのです。そのため、「ジャグ連が頻繁に起こっている」と錯覚しやすくなります。

心理学的にはこれを確証バイアスと呼びます。自分の期待や先入観に合う事象だけを強く記憶し、都合の悪い事象を忘れがちになるのです。ジャグラーにおける「ジャグ連信仰」は、まさにこの心理と深く関わっています。

ジャグ連の定義のあいまいさ

さらに付け加えると、「ジャグ連」という言葉の定義はプレイヤーによって異なります。100ゲーム以内であればすべてジャグ連とする人もいれば、ゾロ目やキリのいいゲーム数(33G、55G、77Gなど)で当たった場合だけをジャグ連と呼ぶ人もいます。また、5連続以上のボーナスを条件にするなど、ホールや地域ごとにローカルルールが存在することも珍しくありません。

このあいまいさが、逆にプレイヤー同士の会話を盛り上げる要素にもなっています。「昨日はジャグ連10連した!」といった体験談は、ジャグラーの人気を支えるコミュニティ文化の一部ともいえるでしょう。

まとめ:ジャグ連とは偶然の集中現象

ここまでを整理すると、ジャグ連は次のように定義できます。

- 特殊機能ではなく、ボーナス確率の偏りによる偶然の産物

- 一般的な「連チャン機能」とは異なり、常に抽選確率は一定

- 強烈な印象と確証バイアスによって「実際以上に起きている」と感じやすい

- プレイヤー間での定義はあいまいだが、それも楽しさの一部

つまり、ジャグ連は「機械の仕様」ではなく「人間の感じ方と確率の揺らぎ」が合わさって生まれた用語なのです。この認識を持つことが、以降の「ジャグ連確率」や「ハマりとの関係」を正しく理解する前提になります。

今回はジャグラーシリーズの話ですから、ジャグラーの連チャンなので「ジャグ連」、あるいは北電子の連チャンという意味で「北連」というような表現になっていますが、この〇〇連というのは他メーカーでも良く言われる話です。

こういった事が語られる背景の一つとして、パチスロ業界にかつて存在した「裏モノ」の影響があります。

かつてのパチスロ業界では、裏モノと呼ばれる正規の仕様を改造したパチスロが、広くホールに出回っていた時代がありました。

裏モノ機種は特定の契機で連チャンを開始するような、通常の使用とは明らかに異なる挙動を見せるものも多く存在しており、その仕様が人気を博していました。

実は後の時代に一般化するような、特定条件でボーナス(AT・ART含む)が連チャンするようなゲーム性の多くは、裏モノと呼ばれるパチスロ台の仕様にルーツがあるとも言えるのです。

こういった裏モノ文化の影響もあり、何か特殊な連チャン仕様が組み込まれているのではないかというユーザー間での「お約束」の話題として、「〇〇連」という表現が一般的に使われてきました。

ジャグ連という表現も、そういった定番のネタとして、長らくパチスロユーザー内で語り継がれて来ました。

なお、現在は裏モノに対する規制が厳しくなりましたから、実際に裏モノに遭遇する可能性は非常に低いと言えます。もちろん全くないとは言えませんが、良くも悪くもあまり気にする必要のない存在になっていますので、不可解な連チャンに夢をみるのはほどほどにしておくことが大切です。

ジャグ連が起きる確率の仕組み

ボーナス確率とジャグ連の関係

ジャグラーシリーズにおけるボーナス当選は、完全確率抽選で行われています。つまり、どのゲームでも当たりの可能性は同じであり「ボーナス後は当たりやすい」といった内部仕様は存在しません。しかし、プレイヤーは「連チャンしている」と感じることがあります。これは、確率分布の偏りによるもので、一定の確率で抽選を繰り返す以上「短いスパンで当たりが固まること」も自然に起こり得るのです。

例えば、アイムジャグラーEX(6号機)のボーナス確率は設定1で約1/172、設定6で約1/127です。この確率で抽選され続ける以上、100ゲーム以内に再びボーナスを引くことは珍しいことではありません。体感としては「ジャグ連」に見えますが、実際は統計的に当然起こり得る現象なのです。

BIG後とREG後での体感の違い

プレイヤーが「ジャグ連」と感じる要素のひとつに、BIGかREGかという違いもあります。BIGを引いた後は出玉が増えて余裕ができるため、次の当たりを待つ心の状態がポジティブになります。そのため、早い当たりが来ると「連チャンしている」と強く感じやすいのです。

逆にREG後は出玉が少なく、心理的に「もう一度早く当たってほしい」と願望が強まります。このとき短いゲーム数で当たれば安堵感からジャグ連と捉え、逆にハマれば不満が残りやすいという特徴があります。したがって、同じ確率分布のもとで抽選されているにもかかわらず、プレイヤー心理によって体感が変化するのです。

確率論で説明するジャグ連

数学的に考えると、例えばボーナス確率1/150の機種で100ゲーム以内に引ける確率は次のように計算できます。

- 100ゲーム以内にボーナスが引けない確率

= (149/150)^100 ≈ 約0.513 - つまり100ゲーム以内にボーナスを引ける確率

= 1 – 0.513 = 約48.7%

およそ2回に1回は100ゲーム以内で当たる計算になります。これだけの頻度で当たるなら、実際にホールで「連チャンしている」と感じるのも当然です。設定が上がれば分母が小さくなるため、さらに連チャンを体感しやすくなります。

短時間で当たりやすく感じる理由

プレイヤーが「短時間で当たりやすい」と錯覚する要因には、統計的偏り以外にも心理的な仕組みがあります。代表的なものが以下です。

- リセット効果:ボーナスが終わった直後は、プレイヤーは「次も早いかもしれない」と期待を強める。

- 印象の強調:連チャンしたときの嬉しさは強烈に記憶され、逆にハマったときの記憶は曖昧になる。

- 周囲の影響:隣の台やホール全体で連チャンしている台を見ると「自分の台も続くかもしれない」と錯覚する。

これらが合わさることで、ジャグ連は単なる確率論上の出来事以上に「特別な現象」として認識されやすいのです。

設定差による「ジャグ連体感」の違い

高設定ほど合算確率が軽いため、自然と短いゲーム数での当たりが増えます。これが「高設定はジャグ連しやすい」という体感につながります。実際には連チャン機能があるわけではなく、単純に当たりが軽いため結果的にそう感じるというだけです。

例として、設定1と設定6をそれぞれシミュレーションした場合、100ゲーム以内でのボーナス引き戻し率には10%以上の差が出ることもあります。この差はプレイヤーにとって非常に大きく、「ジャグ連が続いているから高設定かも?」という判断につながりやすいのです。

確率のブレが「ドラマ」を生む

ジャグラーは完全確率機であるにもかかわらず、プレイヤーが「波」を感じるのは確率のブレによるものです。数学的に見れば、5000ゲーム回した程度では理論値に完全に収束しません。その過程で「大ハマり」と「連チャン」が織り交ざり、まるで波が存在するかのように見えるのです。

この不確実性こそが、ジャグラーを面白くしている最大の要素と言えます。連チャンすれば「今日は波に乗っている」と感じ、ハマれば「次こそは」と期待を膨らませる。確率に裏付けされたブレが、プレイヤーの心を掴んで離さないのです。

ジャグ連と設定差

高設定ほどジャグ連しやすいのか?

ジャグラーシリーズにおいて「高設定はジャグ連しやすい」という声を耳にすることがあります。結論から言えば、これは正しい部分と誤解が混ざった部分があります。ジャグラーには連チャン機能は存在しませんから、内部的に「ボーナス後は当たりやすいモード」などが搭載されているわけではありません。しかし、高設定は単純にボーナス合算確率が軽いため、結果的に短いスパンでボーナスを引きやすくなるのです。

例えばアイムジャグラーEX(6号機)のボーナス合算確率を見てみましょう。

- 設定1:1/172.5

- 設定6:1/127.5

この差はおよそ45分の1程度です。数字だけ見ると大きな差に見えないかもしれませんが、5000ゲーム以上回すとその差ははっきりと体感できます。特に100ゲーム以内の当選確率を比べると、設定6では「約55%前後」、設定1では「約45%前後」と、10%近い差が生じることもあります。この差が、プレイヤーの体感として「設定6はジャグ連しやすい」と映るのです。

設定別のボーナス合算確率と連チャン期待度

より具体的に数値で見てみましょう。

仮にボーナス合算確率が以下のような設定差だとします。

- 設定1:1/172

- 設定6:1/127

この場合、100ゲーム以内に引ける確率を計算すると、

- 設定1:約48%

- 設定6:約55%

つまり、設定6の方が明らかに「短期で当たりやすい」傾向を持っています。連チャン機能があるわけではありませんが、確率的に早い当たりが重なりやすいため「ジャグ連が多い」と感じるわけです。実戦上も、設定6を打っていると「100ゲーム以内で次のボーナスにつながる割合」が体感的に高くなり、ジャグ連が当たり前のように起こる印象を持ちやすくなります。

単独REG・ブドウ確率との組み合わせで見抜く

ジャグ連の有無だけで設定を見抜くのは危険ですが、「ジャグ連体感」と「設定差の強い要素」を組み合わせると、より精度の高い判別が可能になります。特に重要なのが単独REG確率とブドウ確率です。

- 単独REG:高設定ほど出現率が高く、判別要素として非常に有効。

- ブドウ確率:長時間回せば設定差が現れやすく、ジャグ連体感とセットで確認するのが効果的。

例えば、100ゲーム以内でジャグ連が頻発し、なおかつ単独REGやブドウ確率が良好な場合は、高設定を期待できる根拠が強まります。逆に、ジャグ連が続いていても単独REGがまったく出ていない場合は「ただの確率の偏り」と考える方が現実的です。

ジャグ連と設定推測の落とし穴

「ジャグ連が続いている=高設定」と短絡的に判断するのは危険です。短期的な確率の偏りであれば、設定1でも10連チャン以上することは十分にあり得ます。実際にホールで「低設定っぽいのにジャグ連だけで出玉を積んでいる台」を見たことがある人も多いはずです。

逆に、高設定でも大ハマりを繰り返すことがあります。確率はあくまで試行回数を重ねて初めて収束するため、数百ゲーム〜数千ゲーム単位では大きなブレが発生するのが普通です。したがって、ジャグ連はあくまで「補助的な要素」であり、設定判別のメインにはならないと理解することが大切です。

ジャグ連をどう活かすべきか

実戦的な立ち回りとしては、ジャグ連の有無を直接的な設定判別には使わず、**「高設定ならジャグ連が起きやすい環境になる」**と捉えるのがベストです。つまり、ジャグ連そのものを狙うのではなく、ジャグ連が頻発している台が他の設定推測要素と合致している場合に注目する、といった使い方が有効です。

また、ホールの傾向として「高設定を入れるイベント日」などでは、結果的にジャグ連が多発する状況が生まれやすくなります。単独REGや総回転数、ブドウ確率などと合わせて総合的に判断すれば、ジャグ連も立ち回りに役立つ材料となるのです。

ハマりとジャグ連の関係

「大ハマりの後にジャグ連しやすい」は本当か?

ジャグラーを打っていると「1000ゲーム以上ハマった後に一気に連チャンした」といった体験談をよく耳にします。これが俗にいう「大ハマりの後のジャグ連」です。果たしてこれは本当に法則として存在するのでしょうか?

結論から言えば、大ハマり後にジャグ連しやすいという仕組みは存在しません。ジャグラーは完全確率機であり、どのゲーム数でもボーナス当選確率は一定です。1000ゲームハマった次の1ゲーム目も、ボーナス確率は設定に応じた理論値(例:1/172や1/127など)から変わりません。

ではなぜこのような「ハマり後のジャグ連」が語られるのか。それは、確率の偏りとプレイヤーの心理的な錯覚によるものです。

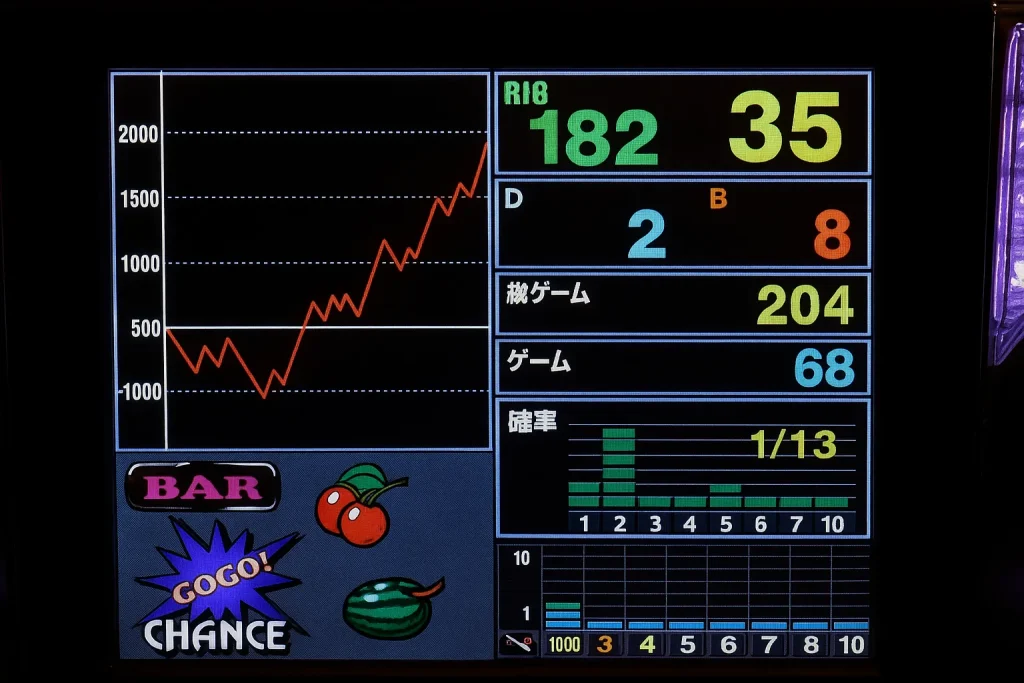

スランプグラフから見る傾向

ホールで公開されるスランプグラフを観察すると、「長いハマりを抜けた後に出玉が一気に伸びる」というパターンをしばしば目にします。これは確率的に説明すると、長時間ハマっていた分の不調が、短期間で収束に向かった結果にすぎません。

確率は必ずしも短期的に収束するわけではありませんが、5000ゲーム・1万ゲームといった長期スパンで見れば理論値に近づいていきます。その過程で「ハマりが続いた後、たまたま短期間でボーナスが集中する」ことは当然起こり得るのです。

プレイヤーが体感する「ハマり後の爆発」は、確率が帳尻を合わせているのではなく、単に確率の揺らぎがそう見せているだけです。

実戦値とプレイヤー心理のズレ

人間の心理には「強い出来事ほど記憶に残る」という傾向があります。長いハマりの後に訪れる数回の連チャンは非常に印象的で、「やはりハマりの後はジャグ連が来る」と記憶に残りやすいのです。

一方で、ハマりの後に再びハマったケースは記憶に残りにくいため、語られることはあまりありません。この「語られる現象」だけが強調されることで、あたかも法則があるように錯覚してしまいます。これを心理学的には確証バイアスと呼びます。

つまり、「大ハマり後はジャグ連しやすい」というオカルトは、確率的には成立せず、プレイヤーの記憶と感情によって強調された現象なのです。

ハマりとジャグ連の確率的関係

実際の確率で考えてみましょう。仮にボーナス確率が1/150の台で、1000ゲームハマりを経験したとします。このとき「次は当たりやすくなるのでは」と考える人も多いですが、次ゲームの当選確率はあくまで1/150のままです。

ただし、1000ゲームハマった時点で「理論的にはすでに6~7回程度当たっていてもおかしくなかった」というズレが生じています。このズレがプレイヤーに「次は当たりやすいはず」という期待を生み、結果的に早いゲーム数で当たったときに「やっぱり来た!」と強烈な印象を与えるのです。

ここで重要なのは、確率は独立しているという点です。過去にどれだけ外れていても、次のゲームの当選確率は一定であり、帳尻合わせのような機能は存在しません。

「波」として感じる理由

ジャグラーの面白さのひとつに「波」があります。実際には完全確率抽選で波など存在しないのですが、出玉の増減が視覚的に波のように見えることからそう呼ばれています。

長いハマりは「谷」として記憶され、そこから連チャンすると「山」に一気に転じるため、プレイヤーは波を実感します。実際のスランプグラフを見ても、長期的な視点でみれば理論値に近づく中で、局所的な偏りが波のように表れるのです。

「ハマりの後にジャグ連がある」という表現は、確率的な法則ではなく、この波を擬人化して語っているにすぎません。

ハマりと立ち回りへの影響

実戦において「ハマり後のジャグ連」をどう扱うべきか。結論はシンプルで、ハマりが続いたからといって、その後にジャグ連を期待して追うのは危険です。

ジャグラーはいつ当たるか分からないゲーム性だからこそ面白いのであって、ハマり後に爆発する保証は一切ありません。むしろ低設定ほどハマりやすいため、「大ハマり後だから設定が良い」という考え方は間違いです。

立ち回りで意識すべきは「長時間打つことで設定差のある要素を見極める」ことです。ハマりやジャグ連といった短期的な現象に惑わされず、合算確率や単独REG、ブドウ確率などの客観的なデータを重視する方が堅実です。

ジャグ連を狙う立ち回り術

やめどきの判断基準

ジャグラーを打つ上で「やめどき」は最も悩ましいテーマのひとつです。ジャグ連は確率の偏りでしかなく、いつ当たるかは完全にランダムです。しかし、ホールで打っていると「もう少しでジャグ連するかもしれない」と思ってしまうのが人情です。

一般的に多くのプレイヤーが目安とするのは 100ゲーム以内 です。前章で解説したように、合算1/150前後であれば約半分は100ゲーム以内に引ける計算になるため、100Gを区切りにしてやめるのは合理的といえます。特にREG後や出玉が減ってきた場面では、無理に深追いせず100Gを一つの区切りとするのは有効な戦略です。

一方で、「設定が高いと判断できる根拠がある場合」は100ゲームを超えても続行する価値があります。設定差のある要素(単独REGやブドウ確率)が優秀なら、短期的なジャグ連狙いよりも長期的な期待値を優先すべきです。

追うべき状況と撤退すべき状況

ジャグ連狙いで続行するか否かを判断する際には、以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。

- 追うべき状況

- 高設定の可能性が高い台(総合的に設定差が優秀)

- 出玉に余裕がある(連チャン後で投資リスクが低い)

- ホールのイベント日や高設定投入が期待できる日

- 撤退すべき状況

- 明らかに低設定挙動(合算確率が悪い、単独REGが少ない)

- 出玉が飲まれかけている

- 他に良さそうな台が空いている

大切なのは「ジャグ連しそうだから」という感覚的な理由ではなく、設定推測や出玉状況といった客観的な根拠で判断することです。

オカルト的立ち回りと現実的立ち回りの違い

ホールでは「ジャグ連を呼び込むオカルト立ち回り」が多く語られます。例えば「30G以内は熱い」「55Gはジャグ連のゾーンだ」「ペカった台の隣はチャンス」などです。これらは科学的根拠はなく、あくまで遊技を盛り上げるための一種のエンターテイメントに過ぎません。

一方で現実的な立ち回りは、確率と設定差に基づいた判断です。実戦的には以下のようなアプローチが有効です。

- 100G以内で区切りをつける:短期的な区切りとして合理的。

- 合算確率・単独REGを優先:ジャグ連の有無よりも長期的に信頼できる要素。

- ホールの傾向を掴む:高設定が投入されやすい日やシマを見極める。

このように、オカルトは楽しみ方の一部、現実的立ち回りは勝率を高める要素、と明確に線引きしておくと無駄な投資を減らせます。

「ジャグ連ゾーン」の幻想

一部のプレイヤーは、特定のゲーム数に「ゾーン」が存在すると信じています。特に33G・55G・77Gといったゾロ目ゲーム数や、100G以内を意識する人は多いです。しかし、ジャグラーはAT機やゾーン管理機とは異なり、どのゲームでも当選確率は一定です。

ただし、心理的には「区切りの良い数字で当たると印象に残りやすい」ため、あたかもゾーンがあるように錯覚するのです。この錯覚が「ゾーン狙い」というオカルト立ち回りを生み出しています。実際のところは偶然の範囲に過ぎず、勝ちを目指すならゾーンを意識する必要はありません。

立ち回りに活かせるジャグ連の考え方

では、ジャグ連を実戦でどう活かせばよいのでしょうか。答えは「ジャグ連を直接狙うのではなく、設定推測の補助として捉える」ことです。

例えば、イベント日で複数の台が連チャンしている状況なら「高設定投入率が高い」と判断できます。また、自分の台で短期間に連チャンが起きた場合、それが高設定の可能性を裏付ける材料のひとつになることもあります。ただし、それ単体では決して信頼できないため、必ず他の要素と併用することが重要です。

さらに、ジャグ連の有無はホールの客付きにも影響します。ジャグ連している台は目立ちやすく、稼働率が上がりやすい。逆にジャグ連が見られないシマは稼働が落ちる傾向があります。プレイヤーとしては、ホールの雰囲気や稼働状況を観察することで、より勝ちやすい環境を選びやすくなるのです。

実戦データと体感の違い

シミュレーション値と実際のホールデータ

ジャグ連を語る際に必ず出てくるのが「データと体感のズレ」です。確率論的には、ボーナス確率が1/150の機種なら100ゲーム以内に当たる確率は約48.7%、200ゲーム以内なら約74%となります。しかし、ホールで打っていると「全然連チャンしない」「逆にやたら連チャンが続く」といった現象が起こります。

シミュレーション上では、数万ゲーム単位で回せば理論値に収束していきますが、実戦で体験する数千ゲーム程度では確率のブレが大きく出るのが普通です。そのため、短期的には「データ通りにならない」ことが頻繁に起こり、それがプレイヤーにとって強烈な印象を残します。

ホールの大当たり履歴を見ても、数百ゲーム以内に連続で当たっている台があれば、逆に1000ゲーム以上ハマっている台も必ず存在します。この偏りこそが、実戦での「ジャグ連」や「大ハマり」といった体感を生み出しているのです。

連チャングラフのパターン例

スランプグラフを分析すると、ジャグ連を体感できる典型的なパターンがいくつか存在します。

- 階段状に右肩上がり

短期的にボーナスを連続で引き、出玉が一気に増加するパターン。まさに「ジャグ連爆発」と呼ばれる状況。 - ジグザグ型

ハマりとジャグ連が交互に発生し、出玉が上下を繰り返すパターン。体感的には「波がある」と感じやすい。 - 谷からの急上昇

大ハマりで出玉が減った後、短期間で連チャンし出玉が急回復するパターン。プレイヤーに強烈な印象を残す。

これらのグラフパターンは、ホールのデータランプでもよく見かけます。確率の偏りを可視化すると「ジャグ連は存在する」と錯覚するのも無理はありません。しかし、どのパターンも偶然の積み重ねであり、再現性はないのが現実です。

体感確率が生まれる理由

プレイヤーが「ジャグ連しやすい」「ハマりが多い」と感じる背景には、人間の脳の働きが関わっています。

- 確証バイアス

「ジャグ連がある」と信じていると、連チャンした出来事だけを強く記憶し、外れた事実は忘れがちになる。 - ピークエンド効果

体験の最高潮(ジャグ連で大量出玉)と最後の印象(勝ち・負け)が強調され、全体の体感を左右する。 - 小数の法則

短い試行回数で得られた結果を全体の傾向と誤解してしまう心理。数百ゲームの体験を「ジャグ連しやすい台」と誤認する。

こうした心理的要素が、実際の確率と体感のズレを生み出しています。ジャグラーは演出がシンプルだからこそ、このズレが顕著に表れやすいのです。

実戦データと体感をどう活かすか

では、実戦において「データ」と「体感」をどう扱うべきでしょうか。結論は、体感は参考程度に留め、データを重視することです。

例えば、自分が100ゲーム以内で3連続で当たった場合、体感的には「今日はジャグ連が止まらない」と感じるかもしれません。しかし、その裏で単独REGがまったく出ていない、ブドウ確率が悪いといったデータがあれば、それは高設定ではなく確率の偏りにすぎません。

逆に、体感的に「今日は当たりが重い」と感じても、実際の合算確率が設定6に近い水準で推移しているなら、継続する価値があります。このように、体感に左右されすぎず、データに基づいて冷静に立ち回ることが重要です。

ホールでの観察と応用

さらに一歩踏み込むと、ホール全体のデータ観察も有効です。シマ全体でジャグ連が頻発しているように見えるとき、それは単純な偶然か、ホールが高設定を複数投入している状況である可能性があります。イベント日などは特に、ホールの出玉傾向と自分の体感をリンクさせると、より精度の高い立ち回りが可能です。

ただし注意点として、ホール側は「ジャグ連している台を目立たせて稼働を上げる」という営業戦略をとることがあります。目立つ台ばかりを追いかけるのではなく、自分の台のデータを軸に据えることを忘れてはいけません。

ジャグ連にまつわるオカルトと真実

代表的なオカルト

ジャグラーシリーズはシンプルなゲーム性ゆえに、ホールやネット上でさまざまなオカルトが語られています。その多くは根拠のないものですが、プレイヤー心理を盛り上げる要素として定着しています。代表的なものを挙げてみましょう。

- ゾーン説:「30G以内」「55G」「77G」など特定のゲーム数はジャグ連しやすい。

- レバーオンの強弱:強く叩くとペカりやすい、逆に優しく叩くと当たる。

- 光り方で連チャン期待度が変わる:先ペカや後ペカのタイミングによって次の当たりが近い。

- 隣の台理論:隣の台が連チャンしていると自分の台もそろそろ来る。

- REG先行は高設定確定:REGが多い台はジャグ連しやすい、あるいは高設定だと断定。

これらは会話のネタや楽しみ方の一部として広まっていますが、実際には確率的な裏付けは一切ありません。

科学的に見てどうなのか

オカルトはあくまで「そう感じやすい」という人間の認知に基づいています。ジャグラーは完全確率抽選である以上、レバーの強弱や特定ゲーム数で当たりやすいといった仕組みは存在しません。

例えば「55Gはジャグ連のゾーン」という説も有名ですが、実際には100ゲーム以内に当たる確率が約50%あるため、どの数字で当たっても不思議ではありません。ゾロ目で当たると記憶に残りやすいだけで、統計的に有意な差はありません。

また「REG先行台は高設定」という意見もありますが、これも一概には言えません。確かに高設定ほどREG比率は高まる傾向がありますが、短期的には低設定でもREGが偏ることは普通にあります。重要なのは「単独REG」「総合合算」といった信頼性の高いデータを長期的に見ることです。

オカルトがプレイを楽しくする一面もある

ただし、オカルトを完全に否定するのも早計です。オカルトは科学的根拠がない一方で、プレイヤーのモチベーションや楽しみ方を広げる効果を持っています。

例えば「今日は55G以内に粘ってみよう」と決めて遊ぶことで、ただ淡々と回すよりもドキドキ感が増します。レバーを叩く強さにこだわるのも、プレイスタイルの一部です。オカルトを信じることで負けを楽しみに変えられるなら、それはパチスロの娯楽として有効な楽しみ方と言えるでしょう。

実際にホールの稼働を支えているのは、確率論だけではなく、こうした「遊技を盛り上げる要素」でもあります。オカルトがなければ、ジャグラーはここまで長年にわたり愛され続けなかったかもしれません。

オカルトに振り回されないために

問題は、オカルトを勝ちに直結する要素と誤解することです。例えば「隣がジャグ連しているから自分の台もすぐ当たる」と信じて追加投資を繰り返すのは危険です。確率は独立しており、隣の台が当たろうと自分の台の抽選確率は変わりません。

したがって、オカルトはあくまで「遊び方のスパイス」であり、立ち回りの基準にしてはいけません。勝ちを目指すなら、やはり設定推測要素(合算確率・単独REG・ブドウ確率)を基準に判断するべきです。

「オカルトは楽しみの一部、データは勝ちのための武器」と割り切るのが、最も健全なジャグラーの付き合い方です。

オカルトと真実を切り分ける

最終的に整理すると、ジャグ連に関するオカルトと真実は以下のようにまとめられます。

- オカルト

- 特定ゲーム数が熱い

- レバーの叩き方で当たりやすい

- 隣の台が当たると自分も当たりやすい

- 真実

- 完全確率抽選であり、どのゲーム数も当選率は一定

- 高設定ほどボーナス確率が軽いため、結果的にジャグ連を体感しやすい

- 確率の偏りによって短期的に連チャンやハマりが起こる

この切り分けを理解しておくことで、プレイヤーはオカルトに翻弄されずに済み、冷静な立ち回りが可能になります。逆に、オカルトを否定せず「楽しむための要素」として受け入れれば、娯楽としてのジャグラーをより味わえます。

ホール戦略とジャグ連

プレイヤー心理を利用したホールの仕掛け

ホールがジャグラーシリーズを長年にわたり主力機種として扱い続けている理由のひとつに、「ジャグ連」という現象が挙げられます。ジャグ連は単なる確率の偏りですが、プレイヤーにとっては「連チャンしている」と強く印象に残るため、稼働を支える大きな要素となっています。

ホール側もこの心理を十分理解しており、例えば「連チャンしている台を島の中央に配置して目立たせる」「連チャンしている台のデータランプを見やすくする」といった工夫を行います。これにより、周囲のプレイヤーが「自分の台も続くかも」と期待し、稼働全体が底上げされるのです。

ジャグ連は仕組みとして存在しないにもかかわらず、ホール戦略上は「存在するかのように演出されている」と言っても過言ではありません。

波を演出する出玉構成

ホールは意図的に設定配分を行い、島全体として「波があるように見える」状況を作り出します。例えば10台設置のジャグラーに設定6を1台、設定4を数台、残りを低設定にすると、島全体で「ジャグ連している台」「ハマっている台」が混在し、メリハリのある出玉感が演出されます。

特にイベント日には「数台が並んでジャグ連しているように見える状況」を意図的に作り、ホール全体に活気を出すことがあります。プレイヤーはその雰囲気に影響され「今日はジャグ連祭りだ」と感じやすくなり、結果的に稼働率が高まります。

これは心理的な「同調効果」を利用した戦略です。隣や周囲の台が連チャンしていると、打ち手は自分もチャンスがあると錯覚しやすく、追加投資を躊躇しなくなります。

イベント日や高設定投入時の傾向

ホールが高設定を投入する日は、結果的にジャグ連が多発する傾向があります。高設定はボーナス合算確率が軽いため、100G以内の当選率が自然と上がり、短期間での連チャンが増えるのです。これが「イベント日はジャグ連が多い」と言われる理由です。

さらにホールによっては「高設定を固めて投入」することがあります。複数台が並んで連チャンすると、シマ全体の稼働が一気に上昇し、周囲の台も空きにくくなります。これは「見せ台戦略」と呼ばれ、特にジャグラーのような稼働率重視の機種では頻繁に使われる手法です。

プレイヤーにとっては、この傾向を掴むことが立ち回りに直結します。特定のホールやイベントで「どの列に高設定が入る傾向があるか」を把握できれば、ジャグ連が多発しているエリアに座ることが高設定奪取につながります。

ホールデータの見せ方と錯覚

近年ではデータランプの進化により、グラフ表示や当たり履歴が一目で分かるようになっています。ホール側はこのデータの「見せ方」を工夫し、ジャグ連が強調されるようにしています。

例えば「連続で100G以内に当たっている台」を目立たせることで、来店客に「このホールは出ている」と印象付けることができます。逆に、大ハマり台は見えにくい位置に配置されることもあります。

このようなデータ演出はホール経営の基本戦略であり、プレイヤー心理を巧みに利用したものです。打ち手が冷静にデータを分析しない限り、ジャグ連の錯覚に踊らされてしまう可能性が高まります。

プレイヤーが取るべきスタンス

では、プレイヤーはホール戦略とどう向き合うべきでしょうか。結論としては、**「雰囲気に流されず、客観的なデータで判断する」**ことが最も重要です。

ホールが演出する「ジャグ連祭り」は確かに魅力的ですが、それに乗せられて低設定を打ち続ければ、結果的に負けやすくなります。むしろ、周囲の状況を冷静に観察し、「高設定が固めて投入されている傾向」や「イベント日の投入位置」といったパターンを見抜くことが勝ちにつながります。

また、稼働の高いホールでは「出玉の波」によって雰囲気が盛り上がりやすいので、その中でいかに冷静に立ち回れるかがポイントです。データカウンターを活用し、合算確率・REG比率・総回転数といった数値を重視すれば、ホール戦略に翻弄されるリスクを下げられます。

ジャグラー機種別、ジャグ連(連チャン)する確率

ジャグ連が何Gまでかというのは人によって様々でしょうが、クレジット連(ボーナス後のクレジット内での連荘)はゲーム数を特定しにくいのもありますので、ここでは50G以内と100G以内に当たる割合をジャグ連の割合として掲載します。更には200、300、500Gといったゲーム数までに当たる割合も合わせて掲載して行きます。

扱う機種は、以下の4機種です。

アイムジャグラーEX

アイムジャグラーEX【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

アイムジャグラーEX【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

| ボーナス確率 | 50G以内に 当たる割合 | 100G以内に 当たる割合 | |

|---|---|---|---|

| 設定1 | 1/168.5 | 25.7% | 44.9% |

| 設定2 | 1/161.0 | 26.8% | 46.4% |

| 設定3 | 1/148.6 | 28.7% | 49.1% |

| 設定4 | 1/142.2 | 29.7% | 50.6% |

| 設定5 | 1/128.5 | 32.3% | 54.2% |

| 設定6 | 1/127.5 | 32.5% | 54.5% |

| 200G以内に 当たる割合 | 300G以内に 当たる割合 | 500G以内に 当たる割合 | |

|---|---|---|---|

| 設定1 | 69.6% | 83.2% | 94.9% |

| 設定2 | 71.2% | 84.6% | 95.6% |

| 設定3 | 74.1% | 86.8% | 96.6% |

| 設定4 | 75.6% | 88.0% | 97.1% |

| 設定5 | 79.0% | 90.4% | 98.0% |

| 設定6 | 79.3% | 90.6% | 98.0% |

マイジャグラー5

マイジャグラー5【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

マイジャグラー5【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

| ボーナス確率 | 50G以内に 当たる割合 | 100G以内に 当たる割合 | |

|---|---|---|---|

| 設定1 | 1/163.7 | 26.4% | 45.8% |

| 設定2 | 1/159.1 | 27.0% | 46.8% |

| 設定3 | 1/148.6 | 28.7% | 49.1% |

| 設定4 | 1/135.4 | 31.0% | 52.4% |

| 設定5 | 1/126.8 | 32.7% | 54.7% |

| 設定6 | 1/114.6 | 35.5% | 58.4% |

| 200G以内に 当たる割合 | 300G以内に 当たる割合 | 500G以内に 当たる割合 | |

|---|---|---|---|

| 設定1 | 70.6% | 84.1% | 95.3% |

| 設定2 | 71.7% | 84.9% | 95.7% |

| 設定3 | 74.1% | 86.8% | 96.6% |

| 設定4 | 77.3% | 89.2% | 97.5% |

| 設定5 | 79.5% | 90.7% | 98.1% |

| 設定6 | 82.7% | 92.8% | 98.8% |

ファンキージャグラー2

ファンキージャグラー2【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

ファンキージャグラー2【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

| ボーナス確率 | 50G以内に 当たる割合 | 100G以内に 当たる割合 | |

|---|---|---|---|

| 設定1 | 1/165.9 | 26.1% | 45.4% |

| 設定2 | 1/158.3 | 27.2% | 46.9% |

| 設定3 | 1/150.7 | 28.3% | 48.6% |

| 設定4 | 1/140.6 | 30.0% | 51.0% |

| 設定5 | 1/133.2 | 31.4% | 52.9% |

| 設定6 | 1/119.6 | 34.3% | 56.8% |

| 200G以内に 当たる割合 | 300G以内に 当たる割合 | 500G以内に 当たる割合 | |

|---|---|---|---|

| 設定1 | 70.2% | 83.7% | 95.1% |

| 設定2 | 71.8% | 85.1% | 95.8% |

| 設定3 | 73.6% | 86.4% | 96.4% |

| 設定4 | 76.0% | 88.3% | 97.2% |

| 設定5 | 77.8% | 89.6% | 97.7% |

| 設定6 | 81.3% | 91.9% | 98.5% |

ハッピージャグラーVⅢ

ハッピージャグラーVⅢ【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

ハッピージャグラーVⅢ【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

| ボーナス確率 | 50G以内に 当たる割合 | 100G以内に 当たる割合 | |

|---|---|---|---|

| 設定1 | 1/161.8 | 26.7% | 46.2% |

| 設定2 | 1/154.9 | 27.7% | 47.7% |

| 設定3 | 1/146.9 | 28.9% | 49.5% |

| 設定4 | 1/137.7 | 30.5% | 51.8% |

| 設定5 | 1/127.5 | 32.5% | 54.5% |

| 設定6 | 1/120.0 | 34.2% | 56.7% |

| 200G以内に 当たる割合 | 300G以内に 当たる割合 | 500G以内に 当たる割合 | |

|---|---|---|---|

| 設定1 | 71.1% | 84.4% | 95.5% |

| 設定2 | 72.6% | 85.7% | 96.1% |

| 設定3 | 74.5% | 87.1% | 96.7% |

| 設定4 | 76.7% | 88.8% | 97.4% |

| 設定5 | 79.3% | 90.6% | 98.0% |

| 設定6 | 81.2% | 91.9% | 98.5% |

ゴーゴージャグラー3

ゴーゴージャグラー3【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

ゴーゴージャグラー3【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

| ボーナス確率 | 50G以内に 当たる割合 | 100G以内に 当たる割合 | |

|---|---|---|---|

| 設定1 | 1/149.6 | 28.5% | 48.9% |

| 設定2 | 1/145.3 | 29.2% | 49.9% |

| 設定3 | 1/139.7 | 30.2% | 51.2% |

| 設定4 | 1/130.5 | 31.9% | 53.7% |

| 設定5 | 1/123.7 | 33.4% | 55.6% |

| 設定6 | 1/117.4 | 34.8% | 57.5% |

| 200G以内に 当たる割合 | 300G以内に 当たる割合 | 500G以内に 当たる割合 | |

|---|---|---|---|

| 設定1 | 73.9% | 86.6% | 96.5% |

| 設定2 | 74.9% | 87.4% | 96.8% |

| 設定3 | 76.2% | 88.4% | 97.2% |

| 設定4 | 78.5% | 90.1% | 97.9% |

| 設定5 | 80.3% | 91.2% | 98.3% |

| 設定6 | 81.9% | 92.3% | 98.6% |

ジャグラーガールズSS

ジャグラーガールズSS【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

ジャグラーガールズSS【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

| ボーナス確率 | 50G以内に 当たる割合 | 100G以内に 当たる割合 | |

|---|---|---|---|

| 設定1 | 1/159.1 | 27.0% | 46.8% |

| 設定2 | 1/152.8 | 28.0% | 48.1% |

| 設定3 | 1/142.8 | 29.6% | 50.5% |

| 設定4 | 1/132.4 | 31.6% | 53.1% |

| 設定5 | 1/128.3 | 32.4% | 54.3% |

| 設定6 | 1/119.2 | 34.4% | 56.9% |

| 200G以内に 当たる割合 | 300G以内に 当たる割合 | 500G以内に 当たる割合 | |

|---|---|---|---|

| 設定1 | 71.7% | 84.9% | 95.7% |

| 設定2 | 73.1% | 86.1% | 96.2% |

| 設定3 | 75.5% | 87.9% | 97.0% |

| 設定4 | 78.0% | 89.7% | 97.7% |

| 設定5 | 79.1% | 90.4% | 98.0% |

| 設定6 | 81.5% | 92.0% | 98.5% |

ミスタージャグラー

ミスタージャグラー【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

ミスタージャグラー【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

| ボーナス確率 | 50G以内に 当たる割合 | 100G以内に 当たる割合 | |

|---|---|---|---|

| 設定1 | 1/156.4 | 27.4% | 47.3% |

| 設定2 | 1/152.4 | 28.0% | 48.2% |

| 設定3 | 1/145.6 | 29.1% | 49.8% |

| 設定4 | 1/134.3 | 31.2% | 52.6% |

| 設定5 | 1/124.4 | 33.2% | 55.4% |

| 設定6 | 1/118.7 | 34.5% | 57.1% |

| 200G以内に 当たる割合 | 300G以内に 当たる割合 | 500G以内に 当たる割合 | |

|---|---|---|---|

| 設定1 | 72.3% | 85.4% | 96.0% |

| 設定2 | 73.2% | 86.1% | 96.3% |

| 設定3 | 74.8% | 87.4% | 96.8% |

| 設定4 | 77.6% | 89.4% | 97.6% |

| 設定5 | 80.1% | 91.1% | 98.2% |

| 設定6 | 81.6% | 92.1% | 98.5% |

ウルトラミラクルジャグラー

ウルトラミラクルジャグラー【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

ウルトラミラクルジャグラー【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

| ボーナス確率 | 50G以内に 当たる割合 | 100G以内に 当たる割合 | |

|---|---|---|---|

| 設定1 | 1/164.3 | 26.3% | 45.7% |

| 設定2 | 1/158.3 | 27.2% | 46.9% |

| 設定3 | 1/147.9 | 28.8% | 49.3% |

| 設定4 | 1/138.6 | 30.4% | 51.5% |

| 設定5 | 1/130.8 | 31.9% | 53.6% |

| 設定6 | 1/121.6 | 33.8% | 56.2% |

| 200G以内に 当たる割合 | 300G以内に 当たる割合 | 500G以内に 当たる割合 | |

|---|---|---|---|

| 設定1 | 70.5% | 84.0% | 95.3% |

| 設定2 | 71.8% | 85.1% | 95.8% |

| 設定3 | 74.3% | 86.9% | 96.6% |

| 設定4 | 76.5% | 88.6% | 97.3% |

| 設定5 | 78.5% | 90.0% | 97.8% |

| 設定6 | 80.8% | 91.6% | 98.4% |

ジャグラーで大ハマりを食らう確率

この記事では、「ジャグ連」について具体的な数字で解説してきました。〇〇ゲームまでに当たる確率を数値で見る事によって、何となくの印象以上にジャグ連の頻度について理解してもらえたのではないでしょうか。

これらのジャグ連確率の数値は、ひっくり返せば「はまる確率」になります。この「はまる確率」という視点で書かれた記事は以下のものとなっていますので、是非そちらもお読みください。

ジャグラーで『大ハマり』する確率【500,1000Gはまりの割合】

ジャグラーで『大ハマり』する確率【500,1000Gはまりの割合】

まとめ

ジャグラーシリーズで語られる「ジャグ連」は、多くのプレイヤーを魅了し続けてきました。しかし、改めて整理すると、それは決して特別な機能や隠し要素によって起こるものではなく、確率論的な偏りによって短期間にボーナスが集中する現象にすぎません。

ジャグ連の正体

- 特殊な連チャン機能は存在しない

- 完全確率抽選のため、どのゲーム数でも当選率は一定

- 高設定ほど合算確率が軽いため、結果的にジャグ連を体感しやすい

- 短期的な偏りが「連チャン」として強烈に記憶に残る

この構造を理解すれば、「大ハマりの後にジャグ連が来る」といったオカルトが錯覚に過ぎないことも自然に分かります。確率は独立しており、過去の当たり外れは未来の結果に一切影響を与えません。

体感とデータのズレ

実戦においてプレイヤーが「ジャグ連しやすい」と感じるのは、確率のブレに加え、心理的な作用が大きいです。確証バイアス、小数の法則、ピークエンド効果といった認知の働きが、体感と実際の数値をズレさせます。その結果、ジャグ連はあたかも存在するかのように語られ、ホールの稼働を支える一要素となっています。

立ち回りにおける位置づけ

ジャグ連を直接狙って勝つことはできません。やめどきや追い方の基準にするのは非効率であり、負けに直結するリスクもあります。勝ちを目指すなら、以下のデータを基準に判断すべきです。

- ボーナス合算確率

- 単独REG確率

- ブドウ確率

- ホールの設定配分傾向

これらを総合的に分析すれば、自然と「高設定=ジャグ連が起こりやすい環境」を掴むことができます。つまり、ジャグ連は立ち回りの目的ではなく、結果として高設定を掴んだときに付随して得られる現象と捉えるのが正解です。

オカルトとの付き合い方

一方で、オカルトを完全に否定する必要もありません。「55Gは熱い」「先ペカは連チャンの合図」などは根拠のない考え方ですが、遊技を盛り上げるスパイスとしては有効です。パチスロは本来娯楽であり、楽しみ方は人それぞれです。大切なのは、オカルトを勝ちの根拠にせず、あくまで楽しみの一部として付き合うことです。

プレイヤーが取るべき姿勢

最後にまとめると、ジャグ連に振り回されないために重要なのは以下の姿勢です。

- 「ジャグ連は確率の偏り」と理解する

- やめどきはデータに基づいて冷静に判断する

- オカルトは娯楽、データは勝ちの武器と切り分ける

- ホールの設定傾向を把握し、稼働全体を観察する

この考え方を持てば、ジャグ連を過信することなく、ジャグラーをより健全に楽しむことができます。そして「ジャグ連したときの高揚感」を味わいつつも、冷静に立ち回ることで勝率も向上するでしょう。

©KITA DENSHI

ジャグジャグBeats!

ジャグジャグBeats!