ジャグラーシリーズといえば、誰でも気軽に楽しめる「完全告知機」として知られています。ボーナスが当選すれば必ずGOGOランプで告知されるため、リーチ目を知らなくても損をすることはありません。初心者にとっても安心して遊べるシンプルさが最大の魅力です。

しかし、その一方で「リーチ目」を理解していると、遊技はぐっと奥深いものになります。光る前に「もしかして…?」と出目から当たりを察知できる瞬間は、ジャグラーならではの特別な楽しみ方のひとつです。リーチ目は必須の要素ではありませんが、知っておくことでプレイの幅が広がり、より充実した時間を過ごすことができます。

この記事では、初心者でも覚えやすい代表的なリーチ目を一覧で紹介し、効率的な覚え方や実戦での活用法を解説します。ジャグラーをもっと深く楽しみたい方にとって、新しい視点となる内容をお届けします。

一般的な機種におけるリーチ目の意味

リーチ目とは何か

パチスロにおける「リーチ目」とは、**ボーナスが成立していることを示す特定の出目(リールの停止形)**を指します。プレイヤーがリールを停止させた際に現れる図柄の組み合わせの中には、「これが出たら内部的にボーナスが当選している」というサインが存在します。それがリーチ目です。リーチ目が出現した時点で、プレイヤーは「次のゲームからボーナスを揃えることができる」状態になります。

このリーチ目という概念は、パチスロの歴史とともに形成されてきたものであり、古くから遊技をしてきた人にとっては非常に馴染みのある存在です。リーチ目は単なる「図柄の並び」ではなく、プレイヤーにとって「当たりを察知する唯一の手段」として大きな意味を持っていました。

過去の機種におけるリーチ目の重要性

特に1980年代から1990年代にかけて登場したパチスロ機は、今のように液晶演出や派手なフラッシュ告知を搭載していませんでした。当時の台は、基本的にリールの出目とリーチ目だけがボーナス察知の手段だったのです。

例えば、リプレイやベルなどの小役が揃っていないのに「特定の並び」が出現すれば、それは即ちボーナスが成立しているという確定的なサインでした。プレイヤーはその瞬間に「ボーナスが当たった!」と理解し、次のゲームでボーナス図柄を狙うことができたのです。

この時代のスロットにおいては、リーチ目を知らないと ボーナスを揃えられず、無駄に回してしまう というリスクがありました。例えば、本当はBIGボーナスが成立しているのに、リーチ目を見抜けずに数十ゲームも打ち続けてしまうと、その間に投入したメダルがすべて損失になるということです。つまり、リーチ目の知識は勝敗に直結するものであり、プレイヤーにとって「必須スキル」ともいえる存在でした。

リーチ目の役割と魅力

リーチ目は単に「当たりを知らせるサイン」以上の役割も果たしていました。出目を観察しながら「これは当たりか?」「いや、ハズレか?」と一喜一憂する時間そのものが、プレイヤーにとって大きな楽しみとなっていたのです。

- ランプや演出ではなく 出目で当たりを見抜く快感

- 「自分だけが気付けた」という 優越感や達成感

- 出目に潜む法則性を理解することで得られる 知識の優位性

これらは、当時のスロット文化を支える重要な要素でした。リーチ目は「知っている人だけが楽しめる奥深さ」として、多くのファンを虜にしていたのです。

現代のパチスロにおけるリーチ目

しかし、時代が進むにつれてパチスロの仕様は大きく変化しました。2000年代以降の機種では、液晶画面が搭載され、ボーナス当選時には派手なアニメーションやフラッシュ、サウンド演出によって明確に告知されるのが一般的になりました。

その結果、リーチ目の重要性は以前に比べて大きく低下しました。現代の機種では、リーチ目を知らなくても演出でボーナスを察知できるため、遊技上の不利益を被ることはほとんどありません。ボーナスを取りこぼすリスクが極めて低くなったのです。

また、ボーナスが告知されるまでの間に「リーチ目を探す」という行為自体も、現代ではプレイヤーによって好みが分かれるようになりました。昔のように「リーチ目を知らないと勝てない」という状況ではなく、リーチ目はあくまで「楽しみ方のひとつ」として残っているにすぎません。

リーチ目の現在の価値

現代のパチスロにおけるリーチ目は、もはや「必須の知識」ではありません。しかし、それでもリーチ目を理解していると、遊技の奥深さを体感できます。

- 演出告知より先に当たりを察知することで得られる 先読みの快感

- 他のプレイヤーが気付かない出目を見抜く 知識の優位性

- 出目の法則性を理解することによる 遊技の深い理解

つまり、リーチ目は現在では「勝つための武器」ではなく、遊技をより豊かに楽しむためのスパイスという位置づけに変わったのです。

まとめ:リーチ目の意味の変遷

かつては「必須の知識」であり、勝敗に直結するほど重要だったリーチ目。

しかし現代においては、液晶演出や告知機能の進化によって、その重要度は大きく低下しました。

それでもなおリーチ目は、パチスロを単なる「当たり外れのゲーム」から「出目を読む奥深い娯楽」へと昇華させる要素であることに変わりはありません。初心者にとっては必須ではありませんが、知っておくことでより一層楽しめる――それが現代におけるリーチ目の価値なのです。

ジャグラーシリーズにおけるリーチ目

ジャグラーは完全告知機

ジャグラーシリーズは、数あるパチスロ機種の中でも「完全告知機」というジャンルに属します。完全告知機とは、その名の通り ボーナスが成立したゲームで必ず告知が発生する台 のことを指します。ジャグラーの場合は、リール横に配置された「GOGOランプ」が光ることで、誰でも一目で当たりを確認できます。

この仕組みのおかげで、ジャグラーは初心者でも安心して遊べる機種となっています。リーチ目を知らなくても、光れば必ずボーナスが当たっているので「見落とし」や「揃えられない」といった心配がないのです。これが、長年にわたり幅広いプレイヤーに支持されている理由のひとつです。

ジャグラーにおけるリーチ目の位置付け

では、ジャグラーにおけるリーチ目はどのような役割を果たしているのでしょうか。結論から言えば、ジャグラーにおけるリーチ目は 「必須の要素」ではなく「楽しさを広げるための付加要素」 です。

他の機種のように「リーチ目を知らなければボーナスを揃えられない」という状況はありません。GOGOランプが点灯すれば誰でも確実に当たりを認識できるため、リーチ目を知らなくても遊技上の不利益は一切ありません。

しかし、リーチ目を知っているとプレイの楽しみ方が大きく変わります。

- 光る前に当たりを察知できる

- 偶然の出目から「これはリーチ目だ!」と気付く喜び

- 出目を観察することで、より深く台を楽しめる

こうした「一歩先の楽しみ」を味わえるのが、ジャグラーにおけるリーチ目の大きな魅力です。

プレイヤー心理とリーチ目

ジャグラーを打つプレイヤーの多くは「GOGOランプの点灯」を最大の楽しみにしています。しかし、光る前にリーチ目を察知できれば、楽しみが二重になります。

- 出目を見て「これは当たりかも?」と予想

- → その直後にランプが点灯し、予想が的中する喜び

- → 逆に外れれば「次こそは」と期待感が高まる

この流れはジャグラー特有の楽しみ方であり、リーチ目を知っている人だけが味わえる特権です。初心者にとっては「当たりを早く察知できる」という安心感にもつながります。

ジャグラーでよく見られるリーチ目

ジャグラーにおける代表的なリーチ目としては以下のようなものがあります。

- ボーナス絵柄一直線

- 7・チェリー・7の挟み型

- BAR・チェリー・BARの挟み型

- 中段チェリー(ボーナス確定)

これらは初心者でも覚えやすく、出現頻度も高いので実戦で遭遇しやすいです。知識として持っておくだけで「この出目は特別だ」と気付けるようになり、プレイ体験が一層豊かになります。

リーチ目を知るメリットとデメリット

ジャグラーにおけるリーチ目は必須ではありませんが、知っておくと以下のメリットがあります。

- 当たりを光る前に察知できる

- 出目を観察する楽しみが増える

- 周囲との差別化ができる

一方で、デメリットというほどではありませんが「リーチ目を意識しすぎて本来の楽しみ方が疎かになる」というケースもあります。ジャグラーはシンプルに「光ったらボーナス」という分かりやすさが魅力なので、あくまでリーチ目はサブ的な楽しみ方として捉えるのがよいでしょう。

ジャグラーと他機種との違い

リーチ目の重要性を語るうえで、ジャグラーと他機種を比較するとその違いが明確になります。

- 一般的なAタイプ機:リーチ目を知らないとボーナスを揃えられない場合がある

- ジャグラー:完全告知なのでリーチ目を知らなくても遊技上の不利益はない

この違いこそが「ジャグラー=初心者に優しい台」と言われる理由のひとつです。そして同時に、リーチ目を知ることで「シンプルな中にも奥深さがある台」へと変わるのもジャグラーならではの特徴です。

リーチ目を通じて広がる楽しみ

ジャグラーのリーチ目は、勝ち負けに直結する要素ではありません。それでも「知っているかどうか」で体験の質が大きく変わります。

- 初心者:光る安心感にプラスして「早めの察知」という余裕を得られる

- 中級者以上:リーチ目を探すことで退屈せず、長時間の遊技でも飽きにくい

- ベテラン:珍しいリーチ目をコレクション感覚で楽しむ

プレイヤーの経験値に応じてリーチ目の価値は変化し、それぞれのスタイルに合った楽しみを提供してくれるのです。

まとめ:ジャグラーにおけるリーチ目の役割

ジャグラーシリーズにおけるリーチ目は、他の機種とは異なり「勝つための必須知識」ではありません。GOGOランプによる完全告知があるため、リーチ目を知らなくても全く問題なく遊べます。

しかし、リーチ目を理解していれば「光る前に気付ける喜び」「出目から推測する面白さ」といった、より深い楽しみを得ることができます。必須ではないからこそ、「知っている人だけが味わえる付加価値」として、ジャグラーの世界をさらに奥深いものにしてくれるのです。

ジャグラーのリーチ目を「チャンス目」と呼ぶのはなぜ?

「チャンス目」という表現が根付いた背景

ジャグラーは、他のスロット機種のように液晶演出や派手な煽りがほとんどなく、ゲーム性はシンプルです。プレイヤーがボーナス当選を察知できる唯一の手がかりは「GOGOランプの点灯」と「リール出目」の二つしかありません。

そのなかで、ランプが光る前に「これは当たりかもしれない」と期待を持たせる停止型を、多くのプレイヤーが 「チャンス目」 と呼ぶようになりました。本来、スロット業界では「リーチ目=ボーナス成立が確定する出目」という定義があります。しかし、ジャグラーでは確定サインというよりも「光る可能性が高い出目」として、親しみを込めて「チャンス目」という言葉が定着したのです。

リーチ目とチャンス目のニュアンスの違い

| 用語 | 意味 | 使われ方 |

|---|---|---|

| リーチ目(業界的定義) | その出目が出た時点でボーナス成立が確定する目 | 専門用語として、確定役を指す際に使用 |

| チャンス目(業界的定義) | ボーナス当選に期待できる出目 | ボーナス重複の可能性が一定以上に高い小役(あるいはその取りこぼし出目)をさすことが多い |

| チャンス目(ジャグラー的表現) | その出目が出た時点でボーナス成立が確定する目 | 実際にはボーナス確定出目ではあるが、確定というニュアンスよりはマイルドな表現として使われる傾向あり |

ジャグラーでは「リーチ目」という言葉よりも「チャンス目」という表現の方が日常的に使われるのは、シンプルなゲーム性から生まれたプレイヤー独自の文化だといえるでしょう。

なぜ「チャンス目」の方が好まれるのか

この言葉が広く浸透した理由には、主に3つのポイントがあります。

- 初心者に分かりやすい言葉だから

「リーチ目」は専門的に聞こえますが、「チャンス目」なら直感的に「いいことが起きそう」と伝わります。年齢層や経験を問わず愛されるジャグラーにふさわしい表現です。 - 確定とは限らない“期待感”を含んでいるから

例えば『アイムジャグラー』のブドウハズレ目のように、ボーナス濃厚でありながら稀にハズレるパターンも存在します。こうした 「光りそうで光らない」 経験が、「確定」と断言しない「チャンス目」という言葉をさらに浸透させました。 - プレイヤー同士のコミュニケーションを生むから

「今のチャンス目だよ!」といった会話は、シンプルな遊技に共感と盛り上がりをもたらします。チャンス目は当たりを示すサインであると同時に、プレイヤー同士が楽しさを共有するための合図にもなっているのです。

まとめ

ジャグラーにおいてリーチ目を「チャンス目」と呼ぶのは、単なる言い換えではなく、GOGOランプが点灯する前の“期待感”をわかりやすく表現したプレイヤー文化です。

リーチ目=確定という本来の定義を理解しつつ、「チャンス目」という呼び方のニュアンスを楽しむことで、ジャグラーの奥深さをより一層味わえるでしょう。

ただし、パチスロ一般におけるチャンス目はジャグラーシリーズで言う所のチャンス目とは異なるニュアンスとなってくるため、本記事では「リーチ目」と表現していきます。

代表的なジャグラーのリーチ目一覧

ボーナス成立ゲームで即告知されるジャグラーシリーズにもリーチ目は存在しています。

基本的にはシンプルなものが多いので、覚えるのもそれほど苦にはなりません。

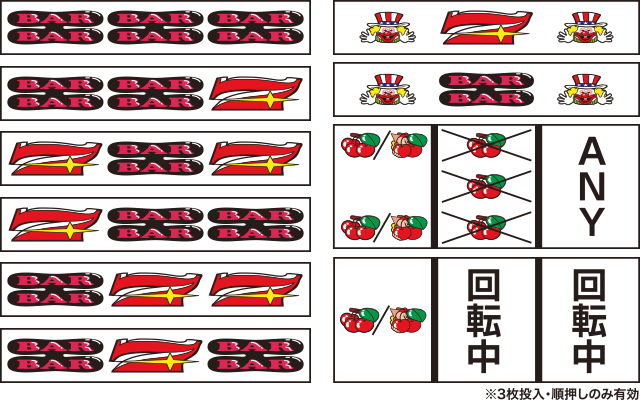

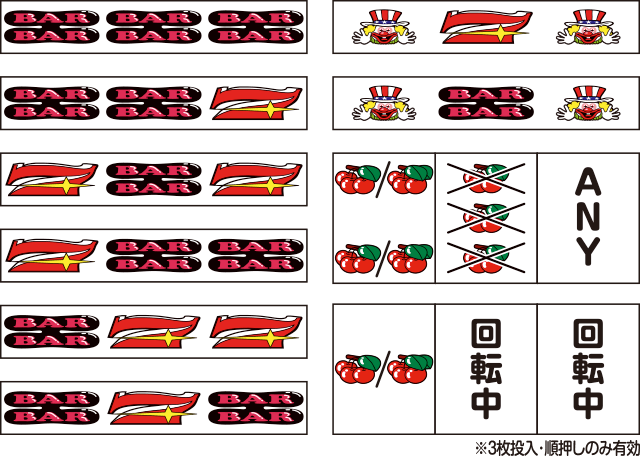

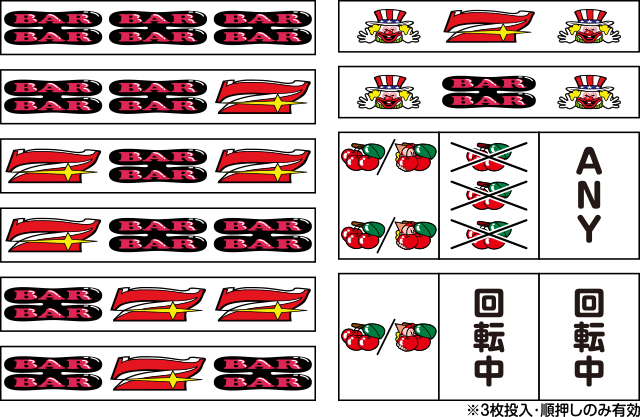

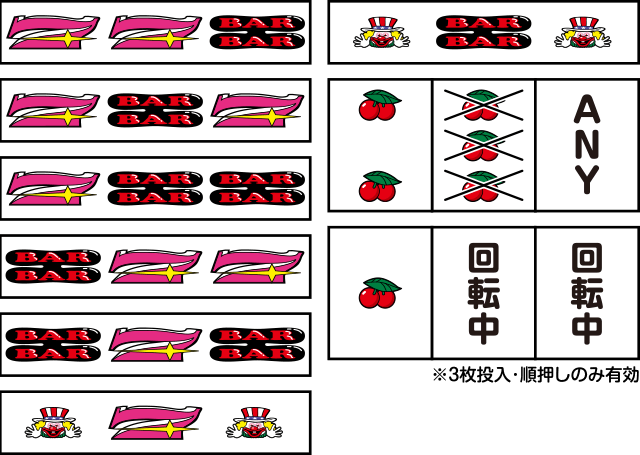

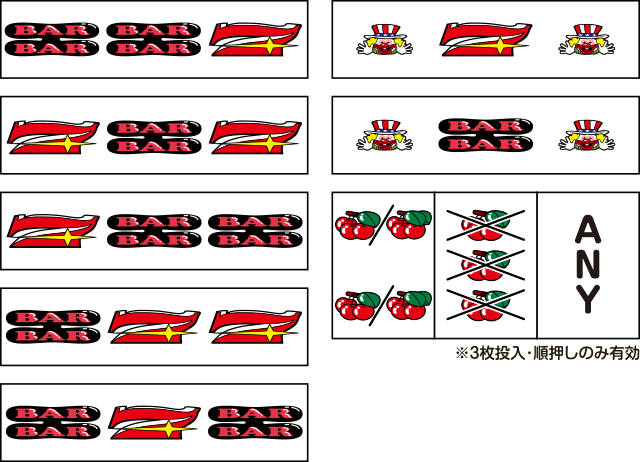

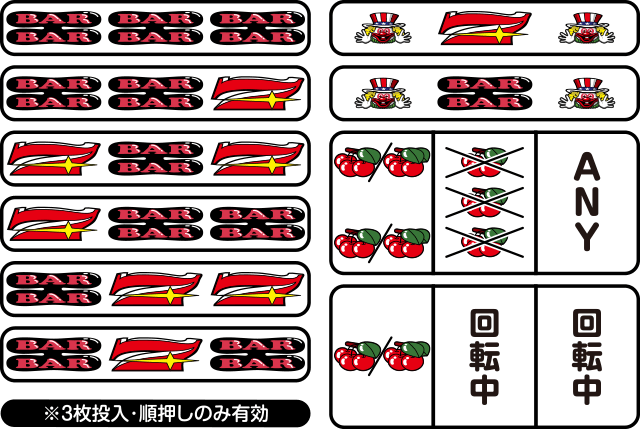

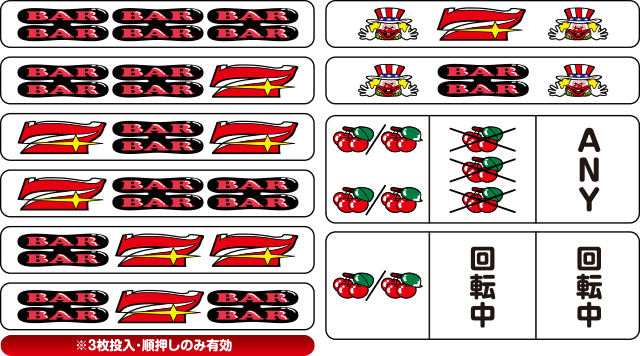

以下はマイジャグラーシリーズのリーチ目です。これらのリーチ目はジャグラーシリーズ共通で通用するものばかりですから、このリーチ目を覚えれば全てのジャグラーシリーズで応用可能です。

このように、ボーナス絵柄(7やBAR)が一直線になる形やボーナス絵柄の左右をピエロに挟まれた形、さらには左リールのチェリーが中段に停止したり、単チェリーが出現したりしたものがリーチ目となります(北電子はチャンス目と呼んでいますが)。

非常にシンプルであり、しかもジャグラーシリーズの場合には当選ゲームで必ずボーナス告知されますから、わざわざこの表を頭に叩き込まなくても大丈夫でしょう。

チャンス目という用語が何を指すかは語り手によって異なり、パチスロ用語の中でもかなり紛らわしい部類に入ります。

リーチ目とはボーナスが成立している状況でのみ出現する出目であるのに対して、チャンス目とはボーナスが成立している時に出やすい出目の事を指しますが、具体的に何を指しているかは時代により、機種により変わって来ました。

昔はいうなれば「ガセまじりのリーチ目」のような位置付けの用語だったものが、時代を経て「レア役の一種」といったように変わってきたため、現在ではチャンス目と言えばレア役といった認識を持っているスロッターも多いと思われます。

北電子は一般的に言うところのリーチ目の事をチャンス目と表現していますし、本当に紛らわしい言葉だと思います。

先ほどの一文でサラっと登場させた単チェリーという単語ですが、聞き馴染みのない方も多いんじゃないでしょうか。

単チェリーとは「単独チェリー」の略称であり、つまりは連チェリーになっていないチェリー出目の事を指します。

…とまたサラっと登場させた「連チェリー」なる用語ですが、これは「2連チェリー」の略であり、左リールと中リールでチェリーが繋がっている出目の事を指します。

具体的に言えば、例えば左リール下段にチェリーが停止した場合に中リールで中段か下段にチェリーが停止した形が連チェリーです。

左リール上段にチェリーが停止した場合には中リールで上段か中段にチェリーが停止している形を連チェリーと呼びます。

例えば左リール下段にチェリーが停止した時に中リール上段にチェリーが停止していたり、あるいは中リール枠内にチェリーが停止しなかった場合には単チェリーとなります。

左リール上段にチェリーが停止した場合には中リールで下段にチェリーが停止しているか、あるいは中リール枠内にチェリーが停止していない出目を単チェリーと呼びます。

チェリーは特殊な役で左リールのみで払出しを得られますが、通常は各リールの絵柄が3つ横並びになって初めて小役として成立しますよね?それに近い形として左・中リールでチェリー絵柄がテンパイしている状況を連チェリー、テンパイしていない状況を単チェリーと呼んでいます。

単チェリー例

連チェリー例

ジャグラー機種別リーチ目一覧

先述の通り、ジャグラーシリーズ機種のリーチ目は基本的には全機種共通なので、個別に覚える必要はありません。

しかし、やはり機種毎の表記が気になる方もおられると思いますので、ジャグラー機種ごとのリーチ目を一覧で紹介させていただきます。

アイムジャグラーEX

アイムジャグラーEX【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

アイムジャグラーEX【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

ファンキージャグラー2

ファンキージャグラー2【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

ファンキージャグラー2【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

マイジャグラー5

マイジャグラー5【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

マイジャグラー5【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

ハッピージャグラーVⅡ

ハッピージャグラーVⅢ【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

ハッピージャグラーVⅢ【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

ゴーゴージャグラー3

ゴーゴージャグラー3【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

ゴーゴージャグラー3【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

ジャグラーガールズSS

ジャグラーガールズSS【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

ジャグラーガールズSS【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

ミスタージャグラー

ミスタージャグラー【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

ミスタージャグラー【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

ウルトラミラクルジャグラー

ウルトラミラクルジャグラー【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

ウルトラミラクルジャグラー【6号機】解析|スペック・設定判別・打ち方まとめ

リーチ目を知っていると光る事を予知できる

ジャグラーシリーズは、ボーナスが成立したゲームのどこかで必ずGOGOランプが点灯する仕組みになっています。そのため多くのプレイヤーは、レバーオンから第三停止ボタンを離すまでの間、「いつ光るのか」をただ待ち続けていることでしょう。確かに、突如として輝くGOGOランプは、いつ見ても胸が高鳴る瞬間です。

しかし、リーチ目を理解していれば話は別です。代表的なパターンを見抜いた時点で「この停止型は当たりだ」と分かるため、第三停止ボタンを離す前から「今この瞬間、ランプが光る」という確信を持った状態で遊技を進められます。つまり、光を“予知”することができるのです。

この「光ると分かったうえで味わうGOGOランプの輝き」は、単なる偶然の告知とはまた違った特別な味わいがあります。知識を持つからこそ生まれる優越感や充実感があり、プレイ体験そのものがより奥深いものになるのです。

さらに、友人や知人と並んで遊技している場面では、リーチ目を察知したタイミングで「これ、光るよ」と伝え、第三停止ボタンをゆっくり押しながら自慢げにランプ点灯を迎える――そんな楽しみ方も可能です。リーチ目を知ることで、ただ待つだけの時間が「確信に変わる時間」となり、ジャグラーの魅力を一層高めてくれるでしょう。

シンプルなゲーム性に彩りを添えるリーチ目

ジャグラーシリーズは「誰でも分かりやすく遊べる」ことが最大の特徴です。GOGOランプの点灯だけでボーナスが告知されるシンプルさは、多くのプレイヤーを惹きつけてやみません。しかし、そこに「リーチ目」という知識を加えることで、遊技体験に奥行きと彩りを添えることができます。

もちろん、ジャグラーはリーチ目を知らなくても楽しめる機種です。ボーナスが成立すれば必ず告知されるため、「勝つため」にリーチ目を覚える必要はありません。にもかかわらず、多くのファンがリーチ目を学ぶのは、単純に「楽しさが一段階深まる」からです。

例えば「ねじり打ち」と呼ばれる打ち方――第三停止ボタンを押し込んだまま、ゆっくりと離すプレイ。もしそのゲームでリーチ目が成立していれば、「この瞬間に必ず光る」という確信とともにGOGOランプの点灯を迎えることができます。光を待つワクワク感と、確定を知っている優越感。その両方を味わえるのは、リーチ目を理解しているプレイヤーだけに与えられる特権です。

ジャグラーはシンプルだからこそ、「どう楽しむか」は打ち手次第です。ただGOGOランプを待つのも良いですが、出目や法則を知ることで、遊技の幅は大きく広がります。リールの出目とランプの輝き、その両方を楽しみ尽くす――これこそが、ジャグラーの醍醐味を最大限に味わう方法といえるでしょう。

さらに理解を深めたい人へ

ここまででジャグラーのリーチ目の基本や覚え方、実戦での活用法について解説してきました。リーチ目は「当たりを示すサイン」というだけでなく、プレイヤーがより深くジャグラーを楽しむための知識でもあります。このセクションでは、すでに基本を押さえた方がさらに理解を深めるためのポイントを掘り下げ、学びを広げるための方向性を提示します。

リーチ目の奥深さを知る

リーチ目は「図柄の停止形」という単純なものに見えますが、その背景には確率の仕組みや制御の設計思想が隠されています。

- リール制御の妙

ジャグラーは「小役優先制御」と呼ばれる制御方式を採用しています。これは、小役を取りこぼさないようにリールが止まる仕組みですが、その中に「リーチ目が現れる余地」が意図的に組み込まれています。 - メーカーの演出意図

リーチ目のパターンは、ただランダムに設計されているのではなく「プレイヤーが気付きやすい形」「意外性を持たせる形」が緻密に組み込まれています。これは、シンプルなゲーム性の中でも奥深さを感じさせる工夫のひとつです。

こうした背景を理解すると、単なる「当たりの出目」以上に、リーチ目そのものが楽しみの対象となります。

機種ごとの違いを研究する

リーチ目の基本形は共通していますが、シリーズごとに独自の特徴があります。

- アイムジャグラー系

→ 初心者向けにわかりやすいリーチ目が中心。基本を確認するのに最適。 - マイジャグラー系

→ 「プレミアムリーチ目」や複雑な制御を楽しめる出目が多い。上級者に人気。 - ファンキージャグラー系

→ 派手な告知演出に合わせて「見栄えのするリーチ目」が多い。個性的な出目を探す楽しみがある。 - ハッピージャグラー・クラシックジャグラーなど

→ 伝統的なリーチ目を踏襲しつつも、機種独自の工夫が見られる。

機種ごとに「よく出るリーチ目」「レアリーチ目」が異なるため、シリーズを跨いで研究すると理解が一気に広がります。

関連知識を学ぶ

リーチ目だけでなく、周辺知識を学ぶことで理解がより深まります。

小役確率の重要性

ジャグラーでぶどうを数える理由、その意味とは

ジャグラーでぶどうを数える理由、その意味とは

- 小役確率の重要性

- 設定判別の基本

→ リーチ目を起点に当選契機を把握し、REG出現率などと組み合わせて推測。 - ボーナス察知手順

→ リーチ目を見抜いた後、効率的にボーナスを揃える方法を学ぶと無駄が減る。

設定判別の基本

ボーナス察知手順

リーチ目の学習と並行して、これらの要素を取り入れると「ただ打つだけ」から「分析しながら楽しむ」スタイルに変わります。

サイト内でさらに読むべき関連記事

もし本記事を読んで「もっと学びたい」と感じた方は、以下の記事も参考にすると理解が深まります。

- ジャグラー設定判別の基本|ブドウ確率とREG比率の見方

- 初心者でもわかる小役カウント入門

- ジャグラーのプレミア演出完全解説

- 機種別ジャグラー攻略|マイジャグラー・ファンキーの特徴

これらを読むことで、リーチ目の知識を基盤にジャグラー全体を広く理解できるようになります。

上級者へのステップアップ

リーチ目を覚えた初心者が次の段階に進むなら、**「観察力」と「分析力」を磨くこと」がカギになります。

- 観察力

出目だけでなく、台全体の挙動や周囲の状況を観察する。高設定狙いの精度が上がる。 - 分析力

リーチ目を起点に「この当たりは単独か?チェリー重複か?」と考える習慣をつける。長期的な収支改善につながる。

単なる「リーチ目コレクション」から一歩進み、「データに基づいて立ち回る」プレイヤーへと成長できるでしょう。

まとめ

リーチ目は初心者にとっては「当たりを知るサイン」ですが、理解を深めると「台の制御を読み解く楽しみ」「機種ごとの特徴を味わう面白さ」「実戦データを分析する充実感」へと広がります。

本記事で基礎を学んだ方は、ぜひ次のステップとして 記録・分析・機種研究 に取り組んでみてください。リーチ目の奥深い世界が、あなたのジャグラー体験をさらに豊かにしてくれるはずです。

今回のまとめ

本記事では、ジャグラーにおけるリーチ目の位置づけを「必須ではなく、楽しみを広げる付加要素」として整理し、一般的なスロットにおける歴史的役割から現代的な意味合いまでを踏まえて解説しました。ジャグラーは完全告知(当選したゲームで必ず告知)であるため、リーチ目を知らなくても損失は発生しません。だからこそ、リーチ目は「勝つために不可欠」ではなく、**“光る前に気づける瞬間を味わうための知識”**として活用するのが本質です。

本記事の要点

- リーチ目の本来の意味

リーチ目は「ボーナス成立を示す特定の停止形」。現代機では告知・演出が発達し重要性は相対的に低下。 - ジャグラーにおける位置づけ

完全告知ゆえ知らなくてもOK。ただし知っていると「先に気づく快感」「出目を読む面白さ」が加わる。 - 覚えておくと便利な代表例(実戦で気づきやすいもの)

- 中段チェリー(ジャグラーでは確定級の扱い)

- ボーナス図柄のテンパイ外れ(通常時は出ない法則矛盾)

- チェリー+ボーナス図柄の挟み停止(7・チェリー・7/BAR・チェリー・BAR などの重複時法則)

- 小役法則の矛盾(本来そろうはずの形で小役不成立=違和感)

- 実戦での使い方

出目に違和感を覚えたら1枚掛けで即ボーナスを狙う/スマホで記録→復習で精度UP/見落とし防止に「左→中段→全体」を確認する習慣を。 - 設定判別との関係

リーチ目そのものに設定差は基本的にない。REG比率やブドウ確率など統計的データと組み合わせて活用。 - マナーとやめどき

撮影や大声などは控えめに。即ヤメ前は1〜2Gだけ丁寧に出目確認して取りこぼしを防ぐ。

ジャグラーの魅力は「光ったら当たり」のシンプルさにあります。そこへリーチ目という“気づきの楽しさ”を一さじ加えることで、同じ1台でも体験はぐっと豊かになります。必須ではないけれど、知っているともっと面白い。――それが、ジャグラーにおけるリーチ目の最終結論です。

©KITA DENSHI

ジャグジャグBeats!

ジャグジャグBeats!